Sumur, Cerita Mata Air dan Air Mata

- Antinovel

- Jul 23, 2021

- 6 min read

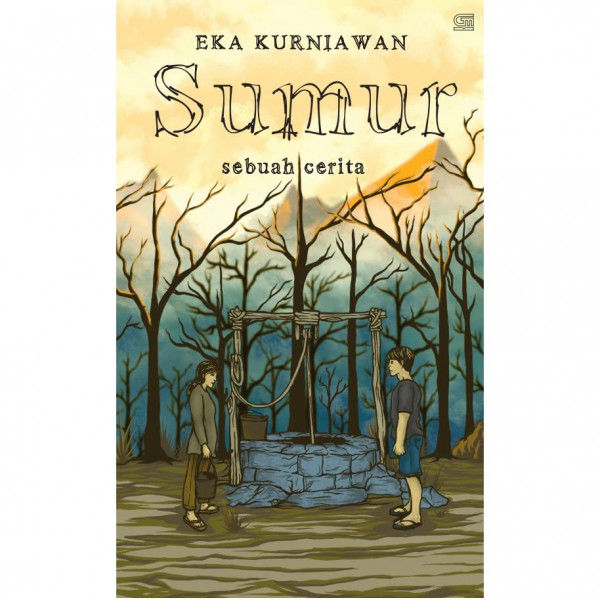

Judul : Sumur

Penulis : Eka Kurniawan

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit : 2021

Tebal : 51 halaman

Viggo Mortensen dan Kodi Smit mengelana dalam perjalanan yang tak tentu ujung setelah Bumi dilanda katastrofe. Sang istri, Charlize Theron, pergi meninggalkan suami dan anaknya itu sesaat setelah keadaan kian mengancam. Di tengah situasi pasca-apokalips, atmosfer kelam adalah lanskap bagi film yang diadaptasi dari novel pemenang Pulitzer karya Cormac McCarthy itu, The Road.

Viggo dan Kodi mengelana dalam pencarian ke Timur. Entah kemana. Berjumpa sepi, reruntuhan, ketidakpastian, sebelum sang Ayah akhirnya mati jua di tengah perjalanan itu. Menonton film tersebut membawa ingatan kembali kepada sebuah sore tatkala Okky Madasari mengunggah postingan Instagram tentang yang pergi dan ditinggalkan itu, tentang bagaimana kesepian dan ketidakpastian akan mengubah cara pandang dan perasaan manusia.

Pada peristiwa lain, Osamu Dazai sungguh apik mengisahkan hikayat Villon Wife’s lewat gaya yang penuh ironi. Seolah tak ada ruang untuk kebahagiaan barang sebaris kalimat bagi tokohnya. Hidup dalam ketidakpastian yang entah batasnya, suasana peperangan, dan hal lain yang disematkan Dazai membikin jalannya cerita begitu solid. Karakterisasi yang dibangun Dazai amat menjelaskan bagaimana perkataan Okky memang benar adanya.

Hal ini pula yang ditemui dalam Sumur: sebuah cerita milik peraih Prince Claus of Laureate 2018, Eka Kurniawan, yang hanya akan diterbitkan sekali itu, yang konon pada suatu saat akan menjadi langka. Tahun lalu buku tersebut menjadi bagian antologi Tales of Two Planets dengan judul “The Well” oleh Penguin Books. Dengan tiga puluh cerita pendek, puisi, serta esai, antologi tersebut merangkum berbagai elegi tentang perubahan iklim, seperti dikutip dari Cleveland Review of Books, “Takes the reader from the Riachuelo river in Argentina to a valley in Palestine, and from Hawaii to Indonesia… An elegy on climate change”.

Lewat kisahan orang-ketiga, Eka bercerita bagaimana perubahan lingkungan menjadi alasan kehadiran sebuah sedih yang bermukim dalam benak dan dada. Pada titik inilah cerita berkisar: bagaimana mata air yang menyusut menjadi sepetak kubangan lumpur dapat memisahkan dua orang yang sebenarnya saling mencintai. Singkatnya, bagaimana sebuah mata air justru menjadi sumber air mata. Nuansa kemurungan menjadi kawan setia bagi pembaca manakala berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang lainnya.

Dikisahkan, semenjak kecil Toyib menyukai Siti. Perasaan tumbuh, menjalar, dan merimbuni keseharian mereka tiap harinya. Ia akan duduk di depan rumah menghabisi pagi untuk mencintai Siti sebelum keduanya berangkat menyusuri setapak jalan menuju sekolah. Tetapi sayangnya hal manis itu, suasana amikal itu, berakhir karena sebuah mata air.

Mata air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan serta penopang relasi antar manusia justru menjadi sebuah titik awal tragedi yang menyebabkan hubungan Toyib dan Siti sirna begitu saja. Perubahan yang terjadi pada mata air kerap mengakibatkan konflik sengketa di antara para pemilik sawah, mereka memperebutkan air yang akan menjadi penentu panen pada sawah. Argumen Eka sangat jelas, melalui penceritaannya mengenai kemarau yang berkepanjangan dan membuat mata air seketika mengering, menjadi simtom konflik dan amarah dari masyarakat yang mengalaminya.

Suatu malam ayah mereka berduel di pintu air. Sabetan parang mengantar ayah Siti ke kuburan, sementara tak lama usai melarikan diri, lokap adalah tempat penebusan bagi ayah Toyib. Semenjak itu, selama tahun-tahun ayahnya di penjara, Toyib berusaha untuk tak menjumpai Siti. Tak ada lagi jalan bersama ke dan dari sekolah. Segalanya lesap. Jadi, bukan cuma mata air yang hilang, tapi juga kurva senyuman yang pernah tersulam di bibir si gadis.

Ada sebuah sumur yang terletak di lembah, di balik bukit kecil di seberang perkampungan mereka dan itu merupakan sumber air satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan. Siti saban pagi akan berangkat dengan ember kosong dan pulang dengan memanggul air di punggungnya. Toyib melakukan hal yang sama, tapi ia selalu berusaha untuk tak berpapasan dengannya. Semuanya menjadi asing, barangkali seperti rubaiat yang ditulis Omar Khayyam di Persia[1]:

… sejak aku tiba di lembah air mata ini/ bahkan tak bisa kukatakan siapa diriku.

Sekali waktu, rutinitas itu memang mempertemukan kembali dua orang yang tak saling sapa setelah sekian lama. Tapi beberapa saat kemudian, Siti memutuskan untuk pergi ke kota dengan tujuan menemukan pekerjaan agar dapat menghidupi keluarganya di kampung, membuat Toyib merasakan kehilangan sampai tahun-tahun berikutnya. Di sana pula ia dinikahi seorang lelaki, hal itu menambah senarai kepedihan bagi Toyib. Kabar pernikahan Siti begitu menghancurkannya. Kami rasa, manusia tak punya cukup kata untuk menjelaskan kesedihan. Memang, dunia tak kiamat. Waktu terus berjatuhan dari jam dinding. Tapi perasaan kehilangan senantiasa bermukim dalam sebuah ruang dalam diri.

Toyib pun akhirnya menerima usul sang Ibu untuk menikahi gadis lain. Meski tanpa tanya, tanpa bahagia. Barangkali masa kini sebagai titian menuju hari esok tak mampu diseberangi Toyib. Sebab, selalu ada hal yang traumatik dalam urusan cinta. Di samping itu, bagaimana kita memaknai pengalaman platonis ini, yang seperti F. Ilham Satrio katakan, “Darinya kita saling memberi viasco afektif, menambal lubang eksistensial akan kehadiran the other?”[2].

Ayah Toyib yang saat itu sudah bebas dari bui melihat semacam tanda keruntuhan moral anaknya dan memutuskan untuk mengajak Toyib pergi ke kota. Dan ayahnya tahu, ada sedikit pengharapan dari mata Toyib untuk bertemu Siti. Namun, setelah memutuskan untuk berangkat, fenomena muncul tak terduga. Hujan deras berhari-hari tanpa henti, membuat Toyib urung untuk pergi meski ayahnya tetap bersikeras.

Dan, sikap itu pulalah yang mengantarkannya kepada maut. Sungai yang meluap-luap menghanyutkan ayah Toyib. Dalam buku ini, betapa berpengaruhnya suatu fenomena alam terhadap keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Kekeringan dan banjir sama-sama dapat merenggut nyawa. Lagi-lagi tragedi itu melibatkan air dan anomali alam.

Tak cukup dengan dua kematian (meski mantra “penangkal kematian” dibaca 425.000 kali di sebuah kuil seperti pada detik-detik terakhir Jawaharlal Nehru), Eka seolah-olah ingin membuat cerita ini tambah tragis dengan mengisahkan Siti yang berada di kota juga sama sekali tak mendapatkan kebahagiaan. Siti memutuskan pulang kembali ke kampung dan bertemu kembali dengan Toyib yang sudah menikah pula.

Rio Fitra boleh saja berkilah dalam salah satu puisinya ihwal kenangan yang “Hanya sebatas radio jam satu malam”. Tapi “Waktu” yang tinggal di antara dan nanti pada puisi Ajip Rosidi mencekal ambang sadar masa kini, juga cinta Toyib pada Siti. Almanak barangkali terbakar. Bertahun-tahun sebelum Siti kembali ke kampung bersama suaminya, ia memang masih mengangkut air ke rumah Siti. Meskipun istri Toyib pernah bertanya mengapa ia harus mengisi bak orang lain. Tapi, meminjam kata-kata Mahdi Jayasri dalam film Surat dari Praha, memang banyak yang berubah dari dunia ini, eksepsi cinta.

Eka tak berindah-indah dengan eksplorasi bahasa yang obsesif, namun lebih menekankan kekuatan cerita pada plot yang solid. Ia membawa pembacanya untuk tamasya dalam pengaluran yang maju mundur secara sporadik, yakni kilas balik antara masa lampau dan yang terkini, yang dihadirkan Eka dengan apik – alih-alih semata tamasya bahasa. Bersamaan dengan itu, Eka menyulam karya sastra dengan realitas faktual yang darinya ia menandai suatu hubungan relasional antara teks dan keberlangsungan ekologi. Darinya ia menyuguhkan bahwa sastra bukan hanya menampilkan pengalaman, melainkan menyusunnya kembali sebagai jalinan antar-unsur dari suatu pengalaman sehingga tampak ”jalannya” suatu daya gerak kesadaran yang menghidupkan manusia[3].

“Kau lihat, kekeringan di mana-mana dan sekali hujan datang, sungai meluap dalam angkara. Kau dan aku tak tahu kenapa semua itu terjadi, dan mungkin kita juga diamuk kemarahan. Yang menderita bukan hanya aku dan kamu, tetapi semua orang”.

Sepenggal senandika Toyib itu merepresentasikan bahwa Eka sangat menyadari nasib orang-orang terus berubah beriringan dengan perubahan iklim yang kerap kali abai kita perhitungkan. Padahal, hal itu merupakan sesuatu teror yang sangat nyata, dampaknya sangat terasa, dan yang terancam bukan hanya alam itu sendiri, tetapi juga kita, yang menggantungkan hidup pada alam.

Selain itu, dalam buku ini Eka mengajak pembacanya terlibat dalam pertanyaan tentang bagaimana sastra memerankan fungsi sosialnya. Ia seolah berupaya menjelaskan dengan subtil perkataan Grebstein (1968: 161-169) yang merinci bahwa karya sastra bukanlah suatu gejala tersendiri[4]. Maksudnya, karya sastra tak dapat dipahami dengan menyeluruh bilamana dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Sastra bukan sesuatu yang firkah, sebab ia adalah anak kandung dari timbal-balik yang kompleks dari faktor di luar teks tersebut.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, meskipun kondisi musim kemarau pada tahun 2018 masih terbilang normal, akan tetapi bencana kekeringan tetap melanda beberapa tempat di wilayah Indonesia. Dia menyebut kekeringan telah melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa yang notabene di antaranya adalah daerah-daerah sentra beras dan jagung, seperti Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, NTB, Banten, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya.

Memang, fenomena alam adalah hal yang lumrah terjadi karena Bumi ini tak diam. Ada sistem yang bekerja di luar kuasa manusia, seperti dituliskan Neli Triana dalam laporan Kompas suatu waktu. Dan, paparan tersebut, dalam buku ini, dijadikan Eka sebagai semacam “gerbang keberangkatan” cerita.

Pada titik ini Eka menghadirkan apa yang diungkapkan Sapardi tentang relasi “Antarmanusia dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang… peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, yang sering menjadi bahan sastra, adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat[5]”. Tengoklah manakala kondisi lingkungan menjadi semacam simtom dari konflik kisahan kedua tokoh utamanya. Pada bagian tersebut Eka berupaya mencerminkan senarai peristiwa, in casu perubahan iklim, dalam sebungkus karya sastra. Ia menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya dalam rentetan kejadian demi kejadian pada buku ini.

Sumur adalah avontur kemurungan, sebuah cerita cinta yang tak saling memiliki, ditambal-sulam dengan fenomena perubahan iklim yang membuat tokoh-tokohnya sangat menderita, bermurung ria. Sumur adalah tempat pengharapan sekaligus kepedihan berlangsung. Di sumur, dua manusia saling bercerita, mengutarakan perasaan satu sama lain, sampai pada akhirnya kejadian tragis pun berlangsung di sekitarnya. Kejadian tragis yang membuat kita mengalami perasaan yang mengusik dan merasakan pilu yang sesungguhnya. Eka seakan-akan dengan sengaja menyajikan epilog cerita dengan apa yang tak terbayangkan, sesuatu yang dapat meneror mental. Kita tak sepenuhnya mengerti hal tersebut. Kita hanya tahu.

ANGGA PERMANA SAPUTRA | ULFA NURAENI

Referensi:

[1] Goenawan Mohamad, Omar Khayyam yang Diam. Majalah Tempo, 9 Juli 1983.

[2] Dedi Sahara, dkk., Aksi Sepihak Seikat Surat Cinta dan Patah Hati. (Bandung: Optimum, 2018).

[3] Abdul Rozak Zaidan, Anita K. Rustapa, dan Hani’ah, Kamus Istilah Sastra (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 168.

[4] Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978)

[5] Ibid.

*Ulasan ini tayang pertama kali di laman jumpaonline.com

Comments